辜鸿铭在《中国人的精神》(1915)中以跨文化视角重构了中国文明的价值内核,提出“温良”是中华民族的精神底色——这种糅合了同情智慧与礼仪教养的特质,使中国人在动荡历史中始终保持着“心灵与理智完美谐和”的文明姿态。他通过对中西文明的比较阐释,指出西方宗教与法律构筑的是“恐惧约束型社会”,而中国以儒家伦理为根基的“良民宗教”则培育了道德自觉的文明范式:孝悌为本的家庭伦理衍生出忠恕之道,诗书礼乐教化出“孩童般纯真与成人智慧交融”的民族性格,科举制度将知识阶层锻造成“以德治国”的士大夫集团。面对新文化运动掀起的西化浪潮,这位精通九国语言却留辫著书的怪杰尖锐批判机械移植西方制度的荒谬,认为盲目追求物质进步将摧毁文明的灵魂,他笔下的“中国人的精神”既是对殖民话语的文化反击,亦是对现代性危机的超前警示。这种糅合文化保守主义与文明优越论的复杂论述,在20世纪思想激荡的浪潮中始终散发着争议性的思想魅力。

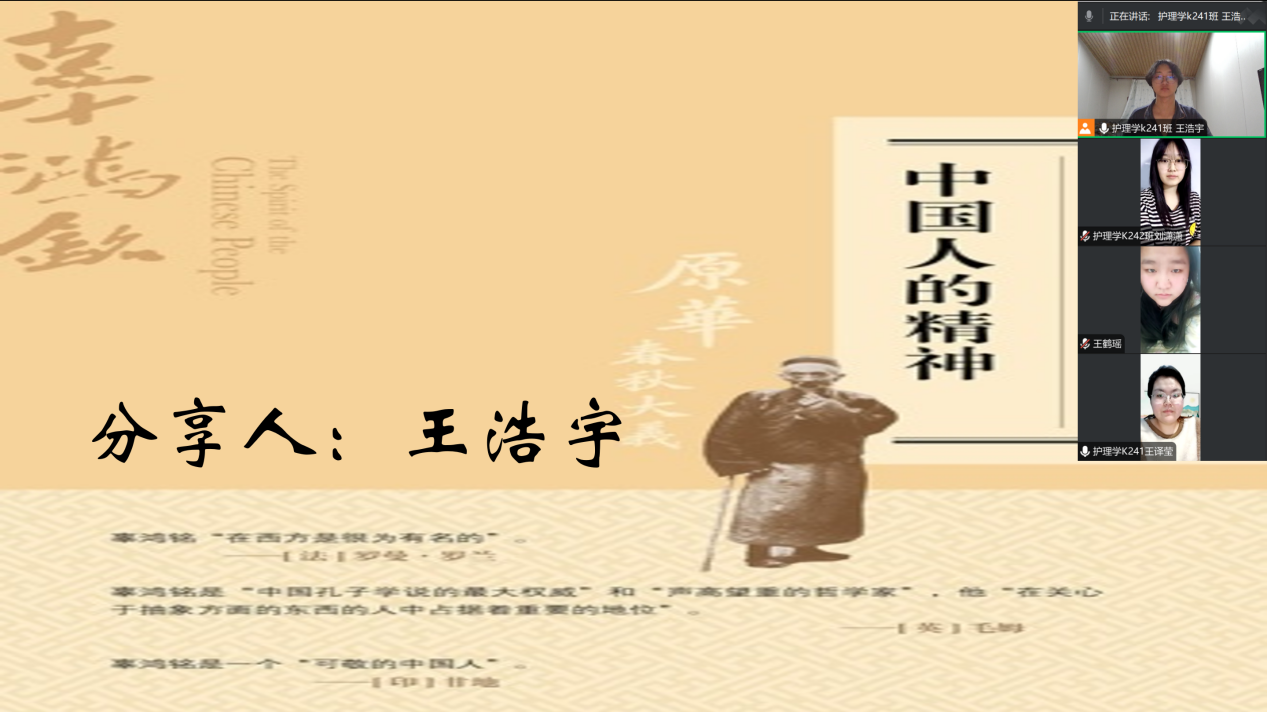

第一位王浩宇同学表示在读完《中国人的精神》后,内心久久难以平静,仿佛开启了一场跨越文明的精神对话。从儒家伦理的千年积淀,到近代中西碰撞中的文化坚守,这段思想演进的历程深深震撼了他。他被辜鸿铭笔下“温良”的民族特质所打动。在西方列强用枪炮叩开国门的年代,辜鸿铭以一支笔重构中华文明的价值内核,指出“良民宗教”中蕴藏的道德自觉与礼仪教养,是中国人超越物质强权的精神根基。他对孝悌为本的家庭伦理衍生出的忠恕之道的阐释,让王浩宇看到了儒家智慧如何在动荡中维系文明的延续;而科举制度锻造的士大夫集团,则展现出“以德治国”的理想如何在历史长河中熠熠生辉。面对新文化运动的激进浪潮,这位文化守夜人的呐喊,既是守护文明灵魂的孤勇,也是对现代性异化的超前警示。

第二位王鹤瑶同学表示听完后内心涌动着复杂的情感,宛如经历了一场东西方文明的激烈碰撞。书中的每一段论述,都像是一面棱镜,折射出中国精神的多维光芒。她对“心灵与理智完美谐和”的文明姿态感到无比震撼。从《论语》中“克己复礼”的道德律令,到诗书礼乐教化出的“孩童般纯真与成人智慧交融”的民族性格,每一处思想脉络都彰显着儒家文明的深邃匠心。那套以“温良”为底色的精神体系,仿佛是一张文明基因图谱,指引着后人探寻中华文化赓续千年的密码。她在其中看到了伦理、哲学、艺术与政治制度的精妙交融,这种超越时代的文化自觉让她醍醐灌顶。

第三位刘潇潇同学在听完后,内心充满了文化认同的激荡,仿佛经历了一场从传统到现代的精神溯源。书中勾勒的文明图景,宛如一幅水墨长卷,晕染着士人的风骨与庶民的温情。从周公制礼作乐的文明奠基,到清末士大夫在殖民浪潮中的文化自卫,这段跌宕起伏的历程让她深感震撼。她被辜鸿铭对“机械文明”的尖锐批判所触动——当西方用宗教与法律构建“恐惧约束型社会”时,中国却以“不须教堂的宗教”培育出道德自律的文明范式。这种对精神家园的坚守,与当下全球化中的文化迷失形成强烈对照,在她心中激起了守护文化主体性的层层涟漪。

第四位王译莹同学听完后,她沉浸在文明比较的哲思中,仿佛仍徘徊在那座贯通中西的思想桥梁上。那些关于“良民宗教”的论述,对她而言宛如一场文化基因的解码之旅。从孔孟“仁者爱人”的伦理原点,到科举制度将道德理想注入官僚体系的制度设计,这一步步的文化建构,让她看到了儒家文明如何将道德自觉熔铸为民族性格。像辜鸿铭那样能用九国语言为中华文明辩护的奇才,在全面西化的狂潮中依然坚守辫发长袍的姿态,既是对殖民话语的无声抗争,也是对文明灵魂的深情告白。这种“不合时宜”的文化自信,在当代价值多元的语境中更显弥足珍贵。